Processus démocratique • Travail

Virer son patron, c’est possible

02.06.2023

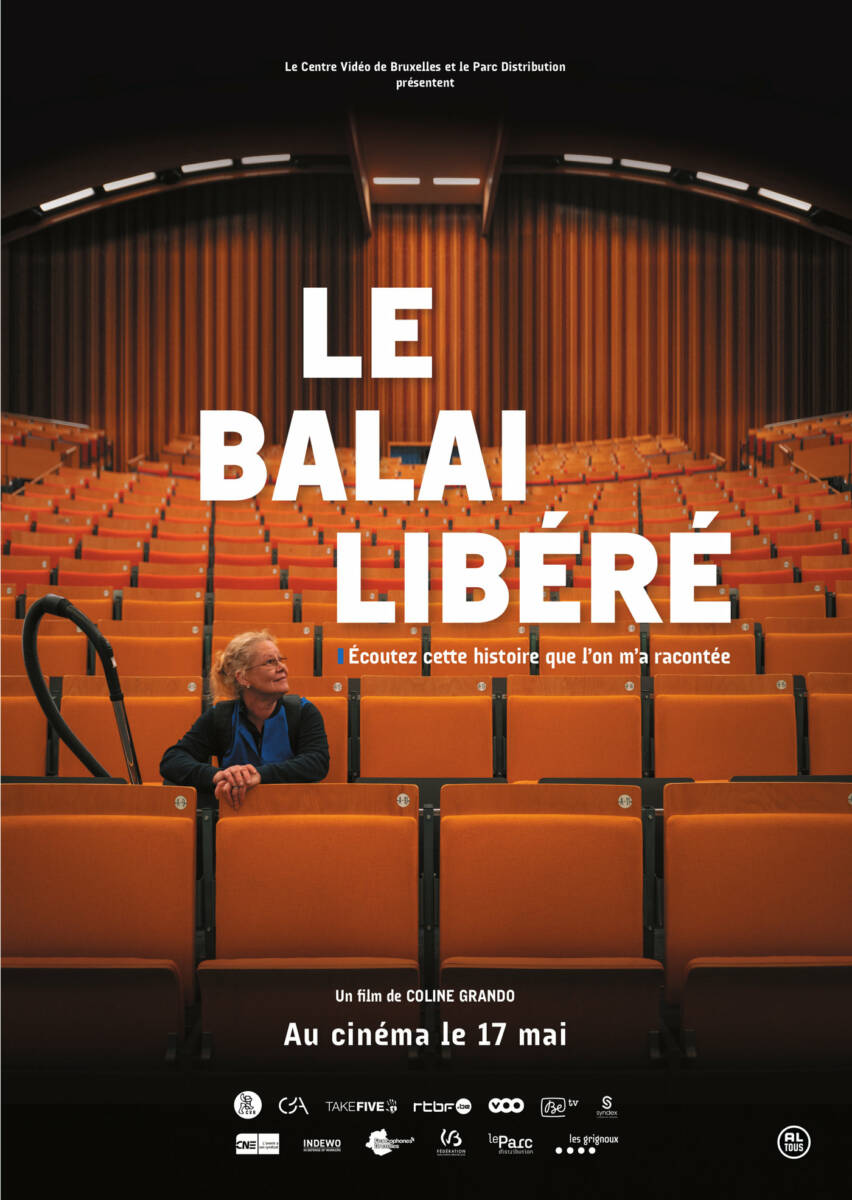

Des travailleuses qui s’organisent, licencient leur patron et reprennent en main leur entreprise : l’histoire à tout du conte social, et c’est pourtant bien arrivé. Dans les années 1970, les dames de ménage de l’Université catholique de Louvain (UCL) ont fait tourner leur entreprise, Le Balai libéré, en autogestion pendant une quinzaine d’années. C’est sur cette expérience étonnante et méconnue que se penche le documentaire éponyme de Coline Grando, produit par le Centre vidéo de Bruxelles (CVB).

Mais loin d’être seulement un film mémoriel, il raconte aussi le présent, celui des travailleuses[1.Dans cet article, le féminin fait office d’indéfini. Cela a d’autant plus de sens que les femmes sont majoritaires dans la profession de nettoyeuse – même si, dans le cas précis de l’UCL, le documentaire montre aussi que de plus en plus d’hommes ont investi cette profession.] qui nettoient aujourd’hui les couloirs et les amphis de l’UCL. Mieux : la réalisatrice fait dialoguer d’anciennes et nouvelles ouvrières et dévoile le changement des conditions de travail et les effets de la sous-traitance. Est-il encore possible, ce rêve : s’auto-organiser ? « Impossible », répondent d’emblée plusieurs protagonistes au début du long-métrage…

Incarner le travail et le dialogue

S’il faut saluer l’apport mémoriel du Balai libéré, Coline Grando signe avant tout une œuvre très réfléchie sur le plan technique et dans sa construction narrative. Le film peut paraître classique, alternant entre scènes de travail aujourd’hui et discussions entre plusieurs générations d’ouvrières, mais il file visuellement son dispositif avec beaucoup de finesse. La caméra ne capture pas le travail comme un processus froid et mécanique, mais bien comme l’animation du corps de celles qui agissent. Ce ne sont pas les surfaces nettoyées qui comptent et sont scrutées par la caméra, ce sont tous les gestes, les postures, les mouvements qui permettent d’en arriver là. Le ménage est une activité physique et face aux immenses surfaces d’une université, il paraît presque herculéen. Coline Grando rend particulièrement bien cette notion d’individue évoluant dans l’espace, avec des plans d’auditoires immenses, vides, dans lesquels ses sujets paraissent minuscules.

Ajoutons à cela des cadres très composés. La réalisatrice est certes aidée par l’architecture de certains bâtiments de l’université, étonnement photogéniques, mais ses choix de colorimétrie, d’objectifs et même de ratio dressent une suite de tableaux qu’on ne s’attend pas forcément à trouver dans un documentaire centré sur ces thématiques. Les échanges et discussions sont aussi composés pour en faire ressortir la complicité, l’étonnement, les oppositions ; Coline Grando ne cache pas son travail de construction, l’invitation des intervenantes, ses questions, bref, sa fonction maïeutique visant à faire émerger la parole. La magie opère quand celle-ci devient plus qu’un récit des luttes passées et du travail présent ; quand tout à coup, quelque chose naît des mots qui volent.

La politique, c’est la prise de décision collective

Car ce qui frappe dans le dialogue entre anciennes et nouvelles travailleuses, c’est à quel point des expériences peuvent se nourrir l’une de l’autre. On voit régulièrement les ouvrières d’aujourd’hui tomber des nues : « Quoi ? Elles étaient cinq ou six pour faire la même surface qu’une seule personne maintenant ! » En cinquante ans, le travail a changé : à chaque nouveau marché public, les boites privées promettent en effet un peu plus de résultats pour un peu moins ou autant de moyens. Les salaires ne bougent pas, mais la quantité de boulot, elle, monte doucement.

Le Balai libéré bat en brèche beaucoup de prénotions, voire de clichés patronaux : on ne travaille pas moins qu’avant et les travailleuses d’aujourd’hui ne sont pas plus fainéantes que celles d’hier. C’est la nature même de l’organisation qui a changé, en créant un système pervers : l’UCL sous-traite à une entreprise privée dont le contrat s’achève après quelques années par un nouveau marché public. Que l’entreprise remporte le nouveau contrat ou qu’elle soit remplacée, les travailleuses restent. Elles font donc face à une situation aberrante : l’université fixe leur quantité de travail en surface à nettoyer, c’est leur lieu de travail, les gens qu’elles croisent (parfois) sont les étudiantes, les professeures… mais elles sont employées par une autre entreprise. On comprend ainsi que l’externalisation des services puisse conduire à des luttes particulièrement importantes, comme cela a été le cas pour le service de gardiennage de l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles l’an dernier.

L’échange central dans le documentaire, opposant anciennes, nouvelles travailleuses et le management de l’UCL, est un exemple de cul-de-sac bureaucratique. Les deux managers veulent bien admettre que la situation est parfois absurde ou que les conditions de travail se détériorent (puisque les nettoyeuses sont en « bout de chaîne », d’autres auraient dit « les dernières de cordée »), mais bon… il y a la réglementation belge et européenne, l’objectivité des appels d’offres et la nécessaire gestion rationnelle du travail. Quand la question sous-jacente, celle qui planait jusque là comme un fantôme, est posée – est-ce que les ouvrières pourraient s’autogérer et remporter le marché public ? – la réponse est aussi évidente que cinglante : « non, pas dans le cadre actuel ». Ironie de l’histoire : c’est justement à cause d’un marché public, perdu par manque de compétitivité, que l’expérience du Balai libéré s’est terminée. Forcément, les ouvrières voulaient se payer dignement et refuser d’alléger « la charge salariale »…

Pourtant, les travailleuses d’aujourd’hui ne sont pas insensibles à ce qui pourrait apparaître comme des vieilleries utopiques. Il est aussi beaucoup question dans le documentaire du combat syndical : les déléguées actuelles reviennent sur leur difficulté à réunir leurs collègues, à entrer dans de vrais rapports de force avec leur direction et l’UCL. D’anciennes syndicalistes en discute avec elles et leur révèlent que ça n’a jamais été facile et que la clef, c’est la création d’un collectif, d’une communauté de travailleuses qui se connaissent, discutent régulièrement entre-elles. Là encore, la transmission n’est pas seulement mémorielle, mais bien, aussi, profondément politique, en ce qu’elle donne des perspectives et des outils aux combats actuels.

L’autogestion : une solution aux crises ?

L’expérience du Balai libéré apparaît d’une richesse toute particulière à notre époque, alors qu’on évoque régulièrement le manque de sens du travail et la toxicité du management. L’autogestion a une longue histoire, héritière des mouvements libertaires et socialistes comme le conseillisme – ou la démocratie des conseils[2.Là dessus on peut lire Y. Dubigeon, La Démocratie des conseils. Aux origines modernes de l’autogouvernement, Klincksieck, 2017.] –, elle connut de multiples manifestations au cours du XXe siècle. Il arrive encore régulièrement que des entreprises en désuétude soient reprises par leurs travailleuses et réussissent à s’auto-organiser. Un cas célèbre en France a été celui de la Scop-TI, où après plus de 1300 jours de grève des ouvrières ont pu reprendre leur usine de thé sous la forme d’une coopérative autogérée. En Belgique aussi elle a traversé les luttes sociales et on peut découvrir l’article passionnant consacré par Nicolas Verschueren à cette question.

L’argument souvent mis en avant par ses opposants tient dans l’impossibilité ou la difficulté technique de l’organisation horizontale. C’est vrai que sans patron, les travailleuses risquent de s’entre-dévorer et surtout de faire chuter la sacro-sainte productivité des entreprises ! Plus sérieusement, le Balai libéré est un contre-exemple fascinant : non seulement les ouvrières contrôlaient leurs conditions de travail, mais elles étaient mieux payées, rechignaient à licencier quitte à diminuer le temps de travail de toutes et pouvaient établir de bonnes conditions de travail tout en réalisant ce qui était demandé par l’UCL. Un système vertueux où celles qui réalisent les tâches savent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, sans avoir besoin d’expertises ou de conseils chèrement payés.

Ce qui fait aujourd’hui obstacle à une pratique plus générale de l’autogestion semble être un mélange de volonté politique et de culture ou d’imaginaire dans nos représentations du travail. Le secteur coopératif, où les travailleuses possèdent une partie de l’entreprise et qui se rapproche des pratiques autogestionnaires, existe bien entendu, mais il doit singer son équivalent privé, ne serait-ce que pour rentrer dans les clous des règles administratives. Le Balai libéré allait beaucoup plus loin et aujourd’hui, à ma connaissance, aucun parti politique belge représenté dans les différents parlements, ne défend un élargissement des pratiques d’auto-gestion ou leur inscription dans le droit. Même dans le secteur associatif, sans doute le plus sensible aux pratiques horizontales, la nécessité hiérarchique est rarement remise en question et peu affichent ouvertement s’inscrire dans l’autogestion, comme l’ASBL Barricade.

Le Balai libéré devrait être projeté dans tous les auditoires du pays, pour que les étudiantes, les chercheuses, les professeures prennent entièrement conscience du travail des invisibles qui font fonctionner leurs institutions. Plus généralement, le documentaire de Coline Grando mérite d’être largement partagé et visionné, tant il a réussi à saisir l’aveuglement du temps présent pour ce qui est arrivé et ce qui pourrait advenir. Document, exemple de pratique politique et syndicale vertueuse, sa force tient dans une expression, qu’il arrive à saisir : l’espoir d’améliorer ses conditions et celles des autres.

À l’heure on ces lignes sont écrites, Le Balai libéré est visible à l’Aventure de Bruxelles, au Caméo à Namur, au Churchill à Liège, au Ciné4 à Nivelles et au Plaza Arthouse Cinema à Mons.

(Les imagines de la vignette et dans l’article demeurent sous copyright du Centre vidéo de Bruxelles (CVB) ; elles sont utilisées ici à titre illustratif.)