Histoire • Idées

Entretien. « Jean Jaurès était exalté en venant à Bruxelles », une nouvelle biographie de Jaurès par Jean-Numa Ducange

19.04.2025

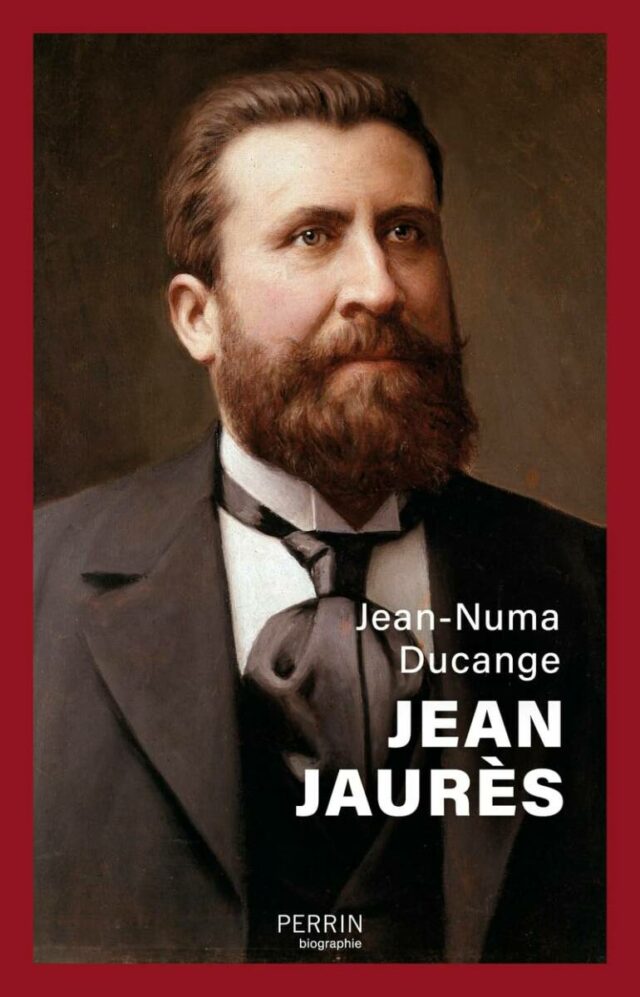

Du PS au PTB, Jaurès conserve une place unique dans le cœur de la gauche belge et au-delà. Guerres, démocratie, conflits sociaux, serions-nous en train de vivre un moment jaurésien ? L’historien des gauches Jean-Numa Ducange nous a fait le plaisir de répondre à cette question et bien d’autres, à l’occasion de la sortie de sa nouvelle biographie (Jean-Numa Ducange, Jean Jaurès, Paris, Éditions Perrin, 2024).

Jean-Numa Ducange sera à Bruxelles le 9 mai 2025 pour une conférence autour de sa nouvelle biographie de Jaurès (Jean-Numa Ducange, Jean Jaurès, Paris, Éditions Perrin, 2024).

Politique : En 2022, Paul Magnette, président du PS, a intitulé son ouvrage « La vie large », à partir d’une citation de Jaurès. Récemment, le PTB s’en réclamait pour défendre un internationalisme pacifiste. Sans parler de la chanson de Brel, « pourquoi ont-il tué Jaurès ? » que l’on peut encore entendre parfois à la radio. Cent ans plus tard, comment expliquer que Jaurès reste une figure de référence ?

Jean-Numa Ducange : En réalité, pendant toute une période, Jaurès n’a pas été si important que ça. Dans les années 1960-1970, quand le fond de l’air était rouge – plus rouge qu’aujourd’hui –, à la Sorbonne trônaient surtout des portraits de Marx, Engels, Lénine, puis, au choix, Staline, Trotski, Che Guevara ou Castro. Jaurès n’était pas présent.

Il faut comprendre que Jaurès est un homme d’avant 1914. Sa perspective est plutôt celle d’un rapprochement avec le marxisme, une « hybridation ». Il se réserve notamment la possibilité de faire des alliances sur certains points, avec ce que nous appellerions aujourd’hui le « centre gauche », qui s’appelaient à l’époque les « radicaux » – ce qui prête à confusion.

Nous vivons un moment politique difficile, mais qui est plus jaurésien qu’il y a cinquante ans.

Cette perspective jaurésienne nous parle évidemment plus aujourd’hui, que dans le contexte des années 1960-1970, époque marquée notamment par la révolution culturelle chinoise et d’autres événements de cet ordre.

De manière plus générale, le marxisme, après 1917, a été surdéterminé par le modèle bolchévique communiste, qui porte une critique radicale des « institutions bourgeoises », éloignée de la pensée de Jaurès.

Au risque de choquer, les textes de Jean Jaurès nous parlent plus aujourd’hui que ceux de Che Guevara.

Au contraire, aujourd’hui, après l’effondrement de l’Union soviétique et la perte de centralité du marxisme, la gauche des pays occidentaux, quelle que soit sa tendance, veut plutôt remporter les élections ; et en même temps, une partie de la gauche travaille aussi, toujours, avec le marxisme, les questions de classe, les questions sociales. Par l’association de ces deux caractéristiques, nous vivons un moment politique difficile, mais qui est plus jaurésien qu’il y a cinquante ans. En résumé, au risque de choquer, les textes de Jaurès nous parlent plus, aujourd’hui, que ceux de Che Guevara.

Vous avez publié dernièrement un ouvrage sur Jaurès en allemand, chez Dietz, et il y a quelques années en anglais avec Elisa Marcobelli. Jaurès a-t-il la même image dans toute l’Europe ?

Celles et ceux qui connaissent l’histoire du socialisme connaissent évidemment Jaurès, mais globalement, il n’a pas la notoriété qu’il a en France. Jaurès est très français, c’est la République, la laïcité. En Angleterre, ce n’est pas exactement leur imaginaire politique. En Allemagne non plus, pour des raisons différentes. Donc oui, on peut croiser des choses sur « le pacifiste », « le tribun », mais c’est sans proportion avec la stature qu’il possède en France.

Jaurès est une très grande figure de l’histoire de la République, au Panthéon comme Missak Manouchian.

Mon livre est d’ailleurs publié à l’occasion des cent ans de sa panthéonisation. C’est une très grande figure de l’histoire de la République, comme Missak Manouchian l’est désormais, ou comme Jean Moulin. Il est dans « le temple de la République » : en France l’évocation même de son nom a une signification presque détachée de la figure ayant réellement existé historiquement.

L’histoire, c’est d’abord les sources. Vous avez utilisé un ensemble de sources inédites pour cette biographie. Pourriez-vous nous parler un peu de ce rapport aux sources et des choses que vous avez pu apprendre ?

Attention, car je suis intarissable sur mes sources (sourire) ! Elles se répartissent en deux catégories. D’une part, des sources qui étaient accessibles depuis longtemps, mais très peu utilisées. D’autre part, des sources inédites.

La première source, élémentaire, mais qui, visiblement, n’intéressait pas tant que ça, c’est sa bibliothèque ! J’ai trouvé intéressant de faire des allers-retours avec sa vie, parce qu’il y a des annotations dans ses livres, et nous connaissons les dates de publication. Nous pouvons donc faire des liens entre ses lectures et l’actualité politique. Car il faut le dire d’emblée, c’est ce que j’essaie de faire dans ce livre, Jaurès n’est pas un « pur politique », c’est un intellectuel qui a décidé de faire de la politique. C’est donc mon point d’entrée. C’est un intellectuel. Il lit l’allemand, l’anglais, les langues latines, donc il continue à lire des ouvrages en langue étrangère, ce qui le nourrit intellectuellement.

Jaurès est quelqu’un de surveillé par les autorités, les archives de police nous permettent parfois de le suivre au jour le jour.

Je prendrai juste un exemple : en 1902, il va construire le premier gouvernement de gauche en France. Les socialistes ne participent pas au gouvernement, mais ils sont dans la majorité, le bloc des gauches. Et il lit en même temps Marx, Engels, Franz Mehring vient de publier les œuvres choisies. Et Jaurès souligne abondamment les passages où Marx et Engels se posent la question des alliances avec la bourgeoisie.

D’autre part, il y a des archives de police. Jaurès est quelqu’un de surveillé par les autorités, les archives de police nous permettent parfois de le suivre au jour le jour, semaine après semaine – notamment les archives de préfecture de police de province. Quand il va en meeting, dans tel ou tel endroit, dans le Sud, dans le Nord, à l’Est, à l’Ouest. Vous trouvez même des dossiers montés contre Jaurès, avec des accusations très lourdes, jusqu’à la pédophilie. Ces documents montrent qu’il est un personnage que l’on cherche à discréditer.

J’ai aussi mobilisé les sources allemandes, puisque les Allemands surveillent de près les pacifistes français. C’est intéressant de découvrir le regard de la police « prussienne », dans ces congrès, à plus forte raison quand ils sont dans le sud de la France. On voit que, culturellement, « ce n’est pas leur truc ». Prenons le grand congrès socialiste de Toulouse en 1908, par exemple, on sent que le délégué prussien qui y est infiltré n’est pas dans son univers, c’est assez amusant à lire !

Parmi les sources, encore deux autres exemples : les archives de Pierre Renaudel, son « second couteau », si je puis dire. Je suis le premier à les avoir utilisées systématiquement. On les a retrouvées il y a une dizaine d’années. Renaudel n’est pas très connu, et pourtant il a joué un grand rôle auprès de Jaurès. C’est lui qui est à la tête du journal l’Humanité en 1914 quand Jaurès meurt. Il y a donc notamment des documents de Jaurès, lors de ses dernières semaines, que Renaudel a récupérés.

C’est peu connu, mais Jaurès a aidé et protégé des sociaux‑démocrates russes.

Renaudel est vraiment l’exemple du jaurésien, qui passe du niveau local au national, voire à l’international. C’est donc un point d’entrée. Et il nous permet aussi de comprendre comment Jaurès parvient à être un intellectuel en politique. À travers des témoignages, on remarque que Renaudel est un peu le « spin doctor » avant l’heure. On se demande souvent, « mais comment Jaurès fait-il pour continuer à écrire malgré tout son travail politique ? » En fait, il y a quelqu’un qui travaille pour lui sur les aspects les plus politiques, les congrès, la commission de l’unification de la SFIO, etc.

Dernier élément, les archives russes. C’est peu connu, mais Jaurès a aidé et protégé des sociaux‑démocrates russes. Il est entré en contact avec eux assez tôt. Il s’est rapproché des guesdistes en 1893. J’ai donc trouvé des documents russes d’un Boris Kritchevsky qui l’attestent. Et dans la France de l’époque, rencontrer les dirigeants russes, allemands, à Paris, ce n’est pas rien.

Jaurès s’est aussi rapproché de socialistes marxistes.

Ce que j’ai découvert aussi, c’est que Jaurès s’est aussi rapproché de socialistes marxistes, tout simplement car cela lui a permis d’être connu à l’international. En tant que député républicain classique, il ne connaissait pas initialement les réseaux les plus structurés au niveau international à ce moment-là. Ce sont ces réseaux d’exilés, de socialistes persécutés, révolutionnaires. Ce n’est pas du tout l’univers de Jaurès, mais il sait que le siècle qui s’annonce va se faire aussi avec des gens comme eux.

C’est un républicain, intellectuel, mais je crois qu’il pense que ça ne suffira pas. C’est une grande différence avec d’autres socialistes français, réformistes, Albert Thomas et d’autres socialistes réformistes de l’époque, comme Bernstein. D’une certaine manière, il se dit « nous, socialistes, républicains, réformistes, on n’a pas et on ne peut pas faire sans eux ».

Justement, vous l’avez déjà un peu évoqué, la relation de Jaurès avec Marx et le marxisme. Une partie de votre ouvrage porte sur ce que vous appelez « l’étroite voie jaurésienne », sur la relation qu’on pourrait dire « dialectique » entre Jaurès, son républicanisme et Marx. Alors Jaurès… marxiste ?

Le marxisme était en construction à l’époque. Nous sommes avant 1917. Il ne faut jamais oublier que la révolution russe a tellement surdéterminé la suite qu’il est parfois difficile de s’imaginer ce qu’était, d’abord, ce monde très particulier, ce « monde d’hier », comme le dit Stefan Zweig. Mais c’est aussi le monde d’hier, du point de vue de l’histoire de la doctrine politique que l’on nomme « marxisme ».

Le marxisme est d’abord pour lui une grille analytique du monde social : les classes sociales, la loi de la valeur, le capitalisme…

Jaurès a d’abord un rapport intellectuel à Marx. Il le lit parce qu’il est normalien. Il a fait une thèse complémentaire sur les origines du socialisme allemand. Ça lui paraît pertinent sur un certain nombre de points. C’est d’abord pour lui une grille analytique du monde social : les classes sociales, la loi de la valeur, le capitalisme… Mais Jaurès reste, en même temps, marqué par une conception métaphysique du socialisme. C’est ce qu’il recherche à plusieurs reprises, et qui s’éloigne du marxisme tel qu’il apparaît à l’époque.

Mais à l’époque, le marxisme, c’est quand même aussi un parti, le parti social-démocrate allemand (SPD), ce sont des masses ouvrières encadrées par les syndicats, les coopératives, etcétéra. Et sans partager cette perspective directement, Jaurès voit bien qu’il va falloir composer avec cela. Il ne le dit jamais explicitement, mais il voit bien que le marxisme est une force propulsive à l’époque. C’est quand même ce qu’on oublie parfois, a posteriori.

Pour les lectrices et lecteurs du 21e siècle, pouvez-vous nous expliquer l’originalité de la conception marxiste à l’époque de Jaurès ?

Cela nous paraît un peu élémentaire aujourd’hui, mais à l’époque, philosophiquement et politiquement, l’idée du marxisme est novatrice : pour comprendre les processus historiques, y compris l’actualité politique, il faut faire un travail de fond sur tout ce qui relève de la matérialité économique, les rapports de force économiques dans la société, l’analyse des classes sociales et la position sociale de chacun dans un processus de production. L’idée est que ces éléments auront tendance à influencer, à surdéterminer les conceptions politiques et juridiques, notamment.

Ça a été beaucoup critiqué ensuite, mais du temps de Jaurès, cette approche est neuve.

Il y a donc une pensée, neuve, qui a une force nouvelle…

Exactement. Vous savez, on connaît la fameuse phrase de Michel Henry : « le marxisme, c’est l’histoire des contresens au sujet de la pensée de Marx ». C’est un point de vue. Mais comme historien, je ne peux pas accepter cette affirmation. Cela revient à ne pas comprendre pourquoi cette pensée a fonctionné.

En réalité, comme je l’explique dans le Que sais-je sur le sujet, Marx et Engels se sont eux-mêmes « pris au piège du marxisme », si l’on veut employer ces termes, parce qu’ils ont eux-mêmes donné des textes courts, incisifs, qui pouvaient être repris. Et je pense que Jaurès trouve ça intéressant, séduisant, utile politiquement, tout en en considérant peut-être les limites.

Avant 1914, beaucoup de gens sont marxistes, réfléchissent dans ce cadre, et veulent également gagner les élections,

Si vous regardez très attentivement avant 1914, beaucoup de gens sont très marxistes, réfléchissent dans ce cadre, et veulent également gagner les élections, faire des alliances, etc. Il faut relire les discours de Karl Kautsky et August Bebel, notamment. C’est aussi pour ça que Jaurès s’intéresse au marxisme.

Jaurès traduit d’ailleurs un texte de Karl Kautsky, « Parlementarisme et socialisme » complètement méprisé aujourd’hui, mais très intéressant dans le contexte de l’époque, qui affirme que le parlementarisme est l’un des instruments majeurs du socialisme. En fait, passée une certaine rhétorique, ces socialistes, comme Bebel et Kautsky, disent explicitement et font explicitement du parlementarisme.

Une question revient souvent à gauche, surtout en France, à telle point qu’elle est caricaturée à l’écrit : « korèféjorès ? ». On sait qu’il a soutenu le bloc des gauches. Aurait-il soutenu aujourd’hui une perspective d’union des gauches, de type NUPES ?

Sur les alliances, il faut être très clair. Jaurès est tout à fait capable d’accepter des alliances. Et des alliances qui vont loin sur la droite. Il est capable aussi à certains moments, de considérer qu’au premier tour, il faut être sur des lignes socialistes différentes. C’est le cas avant 1905, ils ne sont pas dans le même parti ; quitte à réaliser une union par la suite.

Mais soyons clairs, Jaurès est dans une perspective de défense des acquis. Il est donc capable de faire des alliances jusqu’au centre droit pour cela. Donc je ne sais pas ce qu’il aurait fait aujourd’hui, face aux appels du pied de Monsieur François Bayrou, mais je ne suis pas sûr qu’il aurait automatiquement voté la censure du gouvernement.

Et face à la guerre avec la Russie, même si là aussi, c’est une question anachronique, qu’aurait été, selon vous, sa position ?

Sur la guerre avec la Russie, c’est vraiment très compliqué parce que la configuration a changé. Avant 1914, Jaurès était pour l’alliance avec la Russie, alors que le régime était absolument atroce, et persécutait ses propres camarades. En son temps, le régime russe, dans un autre style, n’avait rien à envier à celui d’aujourd’hui. C’était quand même la Russie des pogroms. Mais Jean Jaurès, était un tenant de l’arbitrage international, ce qui implique de discuter avec des régions avec lesquels nous ne sommes pas du tout d’accord.

Jaurès était un tenant de l’arbitrage international, ce qui implique de discuter avec des régions avec lesquels nous ne sommes pas du tout d’accord.

Il aurait été évidemment très sensible à la question nationale ukrainienne, comme l’ont été beaucoup de marxistes et de socialistes, sensible avec la solidarité pour un peuple écrasé. Mais on ne peut pas non plus dire qu’il aurait été dans la tendance de ceux qui, à gauche, sont parmi les plus hostiles à toute discussion avec la Russie.

Je ne suis donc pas en train de vous dire, à l’inverse, qu’il serait pour une alliance avec Poutine, pas du tout, mais je pense qu’il aurait plutôt fait partie des gens qui essayent de discuter, et ce jusqu’au bout. On me dira : « c’est horrible ce que vous dites ». Mais oui, c’est horrible. Désolé. Jaurès est quand même quelqu’un qui a reçu beaucoup de critiques à son époque, de la part de socialistes, parce qu’il tenait énormément à la diplomatie en tant que telle, considérant également que « les alliances c’est les alliances », etcétéra.

Votre livre est internationaliste, ce qui change par rapport à la majorité des biographies de Jaurès. On l’a dit, il parle les langues étrangères, il s’exprime à l’occasion en allemand. Et l’on remarque dans votre ouvrage que le socialiste belge Émile Vandervelde est très cité. Quels liens entretiennent-ils ?

Bien sûr, Vandervelde ! C’est l’homme de l’Internationale socialiste, son président ! C’est quelqu’un qui revient très souvent dans les sources. Il joue un rôle important pour la vie politique belge, et est aussi un théoricien. Le profil de Jaurès n’ est pas très éloigné de celui de Vandervelde. Je pense que Vandervelde, comme Kautsky d’une certaine manière, doit avoir de la sympathie pour lui.

Jaurès fait partie des gens « exaltés » en venant à Bruxelles, du fait que l’on puisse se réunir à l’échelle internationale entre socialistes

Par ailleurs, la Belgique – et je ne dis pas ça pour faire plaisir aux Belges – c’est quand même là que se joue quelque chose de très important pour Jaurès : le Bureau socialiste international (BSI), qui a son siège à Bruxelles. Le BSI représente la première fois, dans l’histoire du socialisme, et dans l’histoire des forces politiques européennes d’ailleurs, que l’on cherche à mettre en place une sorte d’exécutif, avec deux délégués par pays. Bruxelles, en plus, n’est pas loin de Paris, et ce BSI est pour Jaurès quelque chose d’exaltant.

La Belgique – et je ne dis pas ça pour faire plaisir aux Belges – c’est quand même là que se joue quelque chose de très important pour Jaurès : le Bureau socialiste international (BSI).

Le chercheur Andrea Benedetti a écrit une thèse récemment sur le sujet, et l’on voit bien que Jaurès fait partie des gens qui étaient « exaltés » en venant à Bruxelles, du fait que l’on puisse se réunir à l’échelle internationale, entre socialistes. C’est l’internationalisme concret ! Même si, finalement, ça n’empêchera pas la guerre de 1914.

Par ailleurs, La Belgique, c’est le Parti ouvrier belge (POB). C’est un grand parti ouvrier, à la charnière du mouvement guesdiste français et de la social-démocratie allemande. Même géographiquement parlant, c’est le cas.

Enfin, il y a aussi un enjeu politique, ne soyons pas naïfs. Être en lien avec des Belges, c’est un enjeu. Dans leur fonctionnement concret, ils ressemblent plus aux Allemands et aux guesdistes français qu’aux autres socialistes : syndicats, coopératives et parti forment un même milieu relativement homogène, cela fascine Jaurès qui a régulièrement cherché, notamment, à valoriser l’idée de coopératives dans le mouvement ouvrier.

Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB, a affirmé, il n’y a pas si longtemps, dans le journal belge L’Écho, que la réforme ne s’oppose pas à la révolution. « Nous sommes autant pour la réforme que la révolution » C’est ça l’esprit de Jaurès ?

Absolument. On voit bien que la plupart des gauches radicales aujourd’hui, quels que soient leurs mérites et leurs défauts, ne sont pas « révolutionnaires » au sens du modèle bolchévique. On mobilise souvent la catégorie d’extrême gauche, mais si vous voulez penser ce concept, ce qui différencie les partis « institutionnels » et les partis dits « d’extrême gauche », c’est la subversion. C’est le fait que les élections ne se suffisent pas à elles-mêmes, etcétéra.

La plupart des gauches radicales aujourd’hui, quels que soient leurs mérites et leurs défauts, ne sont pas « révolutionnaires » au sens du modèle bolchévique.

À son époque, Jaurès fait face à Ravachol et aux attentats anarchistes. Jaurès pense qu’il y a bien un idéal révolutionnaire, issu de 1792, de la frange la plus radicale de la première République, mais, en un sens, tout cela est terminé et il faut faire des alliances politiques. D’ailleurs, il y a un sujet qui le gêne et il n’est pas seul, c’est la violence.

Pour revenir sur les propos de Raoul Hedebouw, la question serait donc : est-ce que les porte-paroles du PTB sont pour la violence politique ? Est-ce que le PTB veut renverser le parlement wallon et exercer la dictature du prolétariat ? Pendant des décennies, c’était quand même ça le projet marxiste post-1917. Beaucoup de gens étaient engagés en ce sens.

Il y aurait donc, aujourd’hui, le retour d’une perspective marxiste pré-1917 ?

Complètement ! Mais sans le dire tout à fait.

Quand la droite attaque la gauche radicale comme représentant un danger pour la démocratie, c’est donc de l’enfumage ?

Je pense que ce n’est pas très sérieux, en effet. Ce n’est pas sérieux, parce que personne ne dit ça, en fait. C’est reprendre une rhétorique d’il y a 1/2 siècle.

Propos recueillis par Martin Georges.