Russie • Guerres et conflits • Politique

En débat. Si l’on veut la paix, il faut arrêter de préparer la guerre

28.03.2025

Doit-on vraiment investir dans l’armée? Non, selon Samuel Legros, pour qui l’abaissement des dépenses militaires à leur plus bas niveau possible est l’objectif vers lequel il faut tendre. Il souligne l’urgence de (re)développer d’autres moyens d’assurer notre sécurité.

Le militaire est un domaine dans lequel on ne tire que très peu d’enseignements des leçons passées. Les discussions sur l’utilisation des forces armées en Belgique se caractérisent bien souvent par une superposition de slogans rendant le débat public autour d’elles assez superficiel. Dans une forme de pensée magique, il « faut », encore et toujours, augmenter les dépenses militaires. Peu importe, finalement, si cet outil militaire a fait la preuve, ces dernières décennies, de son inefficacité tant à répondre à une situation conflictuelle qu’à travailler à la stabilisation internationale. En effet, dans la grande majorité des cas, le prétendu remède a aggravé les maux (songeons, par exemple, à l’Irak ou à la Libye), quand il n’a pas, purement et simplement, fait figure de parenthèse morbide. Ainsi en témoignent les vingt ans d’intervention militaire occidentale en Afghanistan qui ont chassé les talibans du pouvoir pour les y voir revenir vingt ans plus tard.

Une évaluation sérieuse de l’utilisation de l’outil militaire est nécessaire vu les conséquences catastrophiques (sur les court, moyen et long termes) des interventions militaires et, paradoxalement, la débauche croissante de moyens alloués aux armées ces dernières années. Si une telle évaluation était organisée, force serait en tout cas de constater que l’outil militaire n’est pas la panacée de la stabilisation et la pacification.

Elle devrait prendre cas, aussi, de la déliquescence continue des relations internationales, de l’érosion aggravée du système multilatéral et de l’augmentation de la conflictualité. Le tout, alors que les États doivent, ensemble, affronter les conséquences du dérèglement climatique, la crise de la biodiversité, ou la menace nucléaire.

Inexistence d’une politique militaire nationale

Les différents documents stratégiques de l’armée belge, les passages concernant la Défense dans les accords de gouvernement successifs ou encore l’essentiel des prises de position partisanes dans le domaine militaire ont révélé le manque de réflexion et de débat contradictoire en la matière. La majorité de cette littérature se révèle être, finalement, des copiés-collés (parfois à la virgule près) de documents produits à l’OTAN. On peut par exemple observer l’introduction récente dans le débat belge, de notions tirées du dernier concept stratégique de l’alliance Atlantique (Madrid, juin 2022). Celle-ci y insiste sur l’« autonomie stratégique », la « contribution » du militaire à la « résilience de la société » ou encore un mystérieux « ordre international fondé sur des règles » dont il s’autoproclame le garant, au mépris du droit international1.

Les États européens membres de l’OTAN disposent déjà, depuis longtemps, de capacités militaires très importantes comparativement à celles de la Russie.

La poursuite de la « norme OTAN » des 2 % est révélatrice de ce débat tautologique. Dix ans nous séparent de l’engagement pris par le gouvernement Di Rupo en affaires courantes de consacrer 2 % du PIB belge aux dépenses militaires. Durant cette période, l’OTAN a régulièrement stigmatisé les « mauvais élèves » qui ne s’approchaient pas assez rapidement de cet objectif2. Ces 2 % deviennent un objectif en soi. Peu importe l’inexistence des explications (et encore davantage des discussions) sur les raisons concrètes et quantifiables qui ont poussé à le fixer.

Et pour cause, la norme OTAN, c’est « attrape-moi si tu peux ». Ainsi, la guerre en Ukraine a donné un coup d’accélérateur à la poursuite de l’objectif des 2 %. Alors que 7 pays membres de l’alliance atteignaient effectivement ce niveau en 2022, ils étaient 23 en 2024. Maintenant que l’objectif des 2 % est atteint par la grande majorité des pays membres de l’OTAN (et en passe de l’être pour la presque totalité des autres), la « norme » des 2 % devient explicitement toute relative. Ainsi, les récentes déclarations du secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, soulignent la volonté de proposer de relever cette « norme » lors du prochain sommet de l’OTAN, en juin 2025 à La Haye. Le nouvel objectif qui se dessine laisse sans voix : 3,6 %.

Voilà longtemps que la « défense » n’est plus une « variable d’ajustement budgétaire »

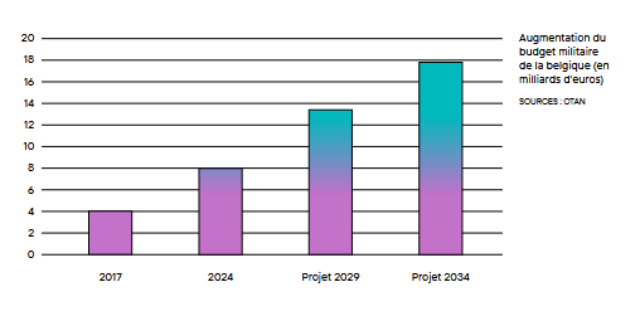

Les dépenses militaires de la Belgique grimpent en flèche sans discontinuer depuis, au moins, 2017. La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la crise énergétique qui a suivi n’ont absolument pas freiné les ardeurs militaristes de nos représentant·es politiques.

Notons au passage que les dernières interventions militaires de la Belgique (Serbie, Afghanistan, Libye, Mali, Syrie et Irak) ont été organisées au moment où le budget militaire de la Belgique gravitait autour des 1 % de notre PIB, relativisant la « nécessité » d’augmenter les dépenses militaires.

Sous le gouvernement de Charles Michel, le budget militaire de la Belgique a été largement augmenté. Un ensemble d’achats militaires a été décidé et coulé dans une « loi de programmation militaire ». Le gouvernement contracte alors pour 9,2 milliards d’euros d’achat de matériel. Parmi ceux-ci, 34 avions chasseurs-bombardiers F35 à capacité d’emport nucléaire3. Le gouvernement d’Alexander De Croo n’est pas en reste puisqu’il décide, en juin 2022, de baliser l’accroissement du budget de l’armée belge à 1,54 % du PIB à l’horizon 2030. De nouveaux investissements sont entérinés pour 10,2 milliards d’euros.

Le gouvernement Arizona entend atteindre les 2 % du PIB consacrés aux dépenses militaires d’ici la fin de la législature. Cela correspond à une nouvelle augmentation de 5,5 milliards d’euros (pour atteindre 13,36 milliards).

Si l’on s’en tient au discours public, ces augmentations successives et continues des dépenses militaires de la Belgique sont justifiées par la menace que notre continent ressent vis-à-vis de la Russie (et, petit à petit, de la Chine). Or, il est très rarement constaté que l’Europe est déjà surarmée. Ainsi, le continent européen est celui où les achats d’armes se sont le plus accrus au cours de la période 2017-2021 (avant l’invasion russe de l’Ukraine, donc). Les États européens membres de l’OTAN disposent déjà, depuis longtemps, de capacités militaires très importantes comparativement à celles de la Russie. La valeur des dépenses militaires des États membres européens de l’OTAN s’élève à 389 milliards USD en 2024. Si l’on y ajoute les montants alloués par les États-Unis et le Canada, cette valeur atteint 1185 milliards USD4.

Les dépenses militaires européennes avoisinent celles de la Chine – un État qui ne constitue pas une menace militaire pour l’Europe, mais qui est de plus en plus stigmatisée comme tel dans le discours dominant.

En attendant, la hausse des dépenses militaires, intrinsèquement insécurisante, se fera nécessairement au détriment

de celles qui assurent réellement la sécurité des individus et de la planète.

De son côté, le budget militaire prévisionnel russe pour 2025 est de 123 milliards USD. Ajoutons qu’il s’agit d’un pays en guerre, dont l’armée est bloquée depuis plusieurs mois en Ukraine et dont une partie très importante des ressources est dédiée au contrôle des territoires ukrainiens occupés. Un budget, par contre, qui augmente en flèche ces dernières années. Raison supplémentaire pour nous pousser vers une politique de détente, basée sur le principe manifestement observable que la sécurité ne peut pas être recherchée aux dépens des autres.

Le cercle vicieux de la militarisation

Lorsqu’un pays ou une alliance accumule les moyens militaires pour augmenter son sentiment subjectif de sécurité et projeter sa puissance sur la scène internationale, elle diminue mécaniquement la sécurité de tous ses voisins.

En accumulant de la puissance pour dissuader toute agression potentielle, le risque est grand que les mesures prises par les uns provoquent des contre-mesures chez les autres, avec pour résultat qu’un supplément de puissance s’avère finalement contre-productif, diminue notre sentiment subjectif de sécurité et justifie de nouvelles dépenses militaires.

Parallèlement, tous les mécanismes de résolution non violente des conflits sont passés sous silence, raillés ou torpillés. Il est évident, pourtant, que leur sous-investissement chronique, politique et économique ne permet pas de rendre justice à toutes leurs potentialités. C’est néanmoins une nécessité. Parce que l’on doit rapidement éprouver le système multilatéral, le rappeler à lui-même, si l’on veut prendre à bras le corps les problématiques mondiales urgentes, au premier rang desquelles le dérèglement climatique ou la menace nucléaire.

À ce sujet, il est probablement utile de se remémorer la dynamique inaugurée par la conférence d’Helsinki dans les dernières années de la Guerre froide, et la création de l’OSCE. Ou encore la multiplication des traités bilatéraux et multilatéraux de maîtrise des armements et de confiance réciproque durant les mêmes années. Une dynamique sécurisante, fondée sur le rapprochement et le dialogue. Une dynamique qui doit tendre, logiquement, vers un monde où le niveau d’armement est maintenu le plus bas possible.

En attendant, la hausse des dépenses militaires, intrinsèquement insécurisante, se fera nécessairement au détriment de celles qui assurent réellement la sécurité des individus et de la planète : soins de santé, éducation, développement, lutte contre le dérèglement climatique… Ces augmentations successives du budget en armement continueront aussi à éloigner les différents États que les crises multiples que nous vivons ces dernières années commandent pourtant de rapprocher.