Politique

Tervuren : en finir avec Tintin au Congo

08.12.2020

Le Musée royal de l’Afrique centrale (Mrac) est en cours de rénovation (réouverture en 2017). Enjeu : que la vision de l’Afrique présentée n’appartienne plus au seul regard de l’ex-colonisateur. Bref, passer d’une vision coloniale (regard unique) à une vision postcoloniale (regard commun) de l’Afrique.

Dans le numéro de Politique de juin 2010 consacré au Congo, Nathalie Delaleeuwe analysait l’histoire et les controverses relatives au musée de Tervuren. Musée fossilisé dans un temps colonial dont la modernité, mis à part les expositions temporaires, s’est figée en 1958, avant l’indépendance. Pour tout un chacun, Tervuren c’est une vaste exposition. C’est oublier qu’un musée est avant tout une institution scientifique de conservation et d’étude et que pour ces travailleurs particuliers que sont ses chercheurs l’exposition est une greffe à l’activité de recherche. Or les nécessités politiques du moment, la présence d’une importante diaspora congolaise et l’avènement au niveau mondial des théories postcoloniales forcent cette institution à revoir son déploiement sous un jour entièrement neuf.

A quoi sert une théorie postcoloniale au musée ?

Dans le cadre de sa fermeture et de sa rénovation, le musée, suivant ainsi une démarche courante en Amérique du Nord mais rarissime en Europe, entend associer la diaspora africaine à la rénovation de son exposition permanente.

Il s’agit de passer d’une vision coloniale à une présentation postcoloniale c’est-à dire qui décentre la vision de l’européocentrisme vers une vision plus globale, plus humaniste et donc prenant en compte la vision des Africains eux-mêmes sur cet héritage[1.Défi conséquent, notamment quand on lit Achille Mbembe : « De certains crimes de l’histoire, il ne résulta que souillure et profanité […]. Bref, l’impossibilité de « faire communauté » et de réarpenter les chemins de l’humanité. » (A. Mbembe, Sortir de la grande nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée, La Découverte, 2010, p. 9.)]. Cette démarche n’est pas tout à fait inusitée puisque depuis 2003 le musée dialogue avec le Comraf[2.Comité consultatif créé en 2003, associant le musée et des représentants issus d’associations des diasporas africaines, afin de discuter de propositions communes (expositions, rénovation…).], dans le cadre d’une réflexion postcoloniale entamée il y a une quinzaine d’années.

Les 20 et 21 juin derniers, à Bruxelles deux journées de discussion[3.La synthèse de ces discussions, qui sert de base à cet article, a été établie par Nicole Grégoire, chargée du projet Share, un forum des migrants (associations de migrants et de soutien aux migrants) destiné à relayer leur parole, et collaboratrice scientifique au laboratoire d’anthropologie des mondes contemporains de l’ULB. www.shareforum.be.], associant la direction du musée et des représentants de la diaspora, personnes privées ou associations, se sont tenues. Les lignes de force du projet qui ont été présentées à la diaspora sont les suivantes : placer l’humain au cœur du processus dans une vision historique partagée, accentuer une dimension réflexive, mettre en valeur les collections et l’expertise du musée, se focaliser sur les ex-colonies belges tout en élargissant la perspective au continent, aux diasporas d’origine africaine, notamment en Amérique et en immigration, aborder dans une perspective contemporaine et par une démarche interdisciplinaire les études et collections muséales.

L’espérance, maintes fois soulignée, de la diaspora, c’est d’arriver, au travers du contenu narratif et de la révision matérielle, à construire un récit commun de la colonisation, à prendre en compte la mémoire des peuples africains et des diasporas dans sa diversité. Le but est aussi de lutter contre les discriminations racistes qui frappent l’Africain et le Noir dans la société actuelle, se nourrissant de l’ignorance de son histoire et des stéréotypes qui le visent via notamment l’image qui en est véhiculée dans l’exposition coloniale. La différence qui sépare la vision muséale de type colonial de sa version postcoloniale, c’est par exemple :

– Celle qui ne met en valeur « les productions » du colonisé ou de sa terre que pour mieux héroïser le colonisateur. Dans cette optique le colonisé est censé ne pas connaitre ses richesses, mal les exploiter par ignorance ou pire, par fainéantise, produire des artefacts dont les qualités artistiques sont « découvertes » par plus malin, plus fin, plus intelligent. Elle passe au surplus sous silence les conditions d’appropriation des objets, violentes, souvent menées par des militaires, des mercenaires ou des aventuriers sans foi, ni loi, dont les connaissances tant scientifiques qu’artistiques étaient souvent proches du zéro absolu. Même remarque s’agissant des ressources « naturelles » : songeons au mépris affiché des décennies durant à propos de l’agriculture sur brûlis dont les qualités ont été « redécouvertes » à la faveur des courants écologistes.

– Celle qui présente l’Africain comme un être collectif, un artiste anonyme, figé dans sa tradition ethnique qu’il représente toute entière, culture elle-même autarcique et immobile alors même que la reconnaissance et la recherche scientifique permettent, dans bien des cas, d’identifier les artistes, de placer leurs œuvres dans le temps en en étudiant les évolutions et les influences. Ce travail n’est pas sans conséquences sur l’appréciation purement monétaire et intellectuelle des objets présentés et de leurs auteurs et, partant, détermine une (re)valorisation et une lutte contre les stéréotypes qui frappent les Africains, y compris les artistes contemporains, contraints d’exposer leurs œuvres dans des musées d’ethnographie ou d’art tribal plutôt que dans des galeries ou musées d’art contemporain.

– Celle qui présente de façon pétrifiée, au sein de la nature des « fétiches » et autres masques pour provoquer un choc esthétique chez le visiteur, avec peu d’explications historiques, ethnographiques accentuant par là-même le côté étrange, voire « sauvage, sombre, spontané, enfantin », stéréotypes frappant toujours l’Africain et ses arts au contraire d’une vision intégrée, dynamique et éclairée par les différentes sciences humaines, des objets présentés[4.« Il devient difficile politiquement et socialement dans les sociétés euro-américaines de plus en plus multiculturelles, d’exposer des objets d’Afrique, d’Océanie ou d’ailleurs, qui sont encensés par les conservateurs de musée et par la presse comme des chefs-d’œuvre universels, sans jamais dire un mot sur les artistes qui les ont créés ni sur les sociétés qui ont suscité leur création pour leur usage. Il est devenu difficile d’exposer des objets célèbres provenant des Bambara ou des Dogon du Mali ou des Sénoufo de Côte d’Ivoire, sans associer des représentants de ces deux pays (…) Les anciennes formes de colonialisme sont derrière nous, et il faut désormais en tenir compte, même si d’autres, nouvelles, sont encore devant nous. » Maurice Godelier, introduction au livre de Sally Price, Arts primitifs – regards civilisés, Ecole nationale des Beaux-arts de Paris, 2012]. On le voit, même des musées récents et à l’architecture recherchée, n’échappent pas à la critique à cet égard[5.A Paris, le Quai Branly, musée des « arts premiers » créé en 2006, dans son enveloppe végétale et son aménagement intérieur presque troglodyte, bien éloignés des habitats des peuples dont il présente les œuvres, a innové matériellement… sans modifier la vision stéréotypée pesant sur les Africains. C’est une occasion manquée.].

– Celle qui s’attache à une vision fixée dans l’éternité, de la tradition, dont les péripéties commencent avec l’arrivée du colonisateur dont on minimise les crimes au détriment d’une vision dynamique, mettant en valeur les recherches historiques, les archives, les contacts et les résistances opposées par les Africains à la colonisation.

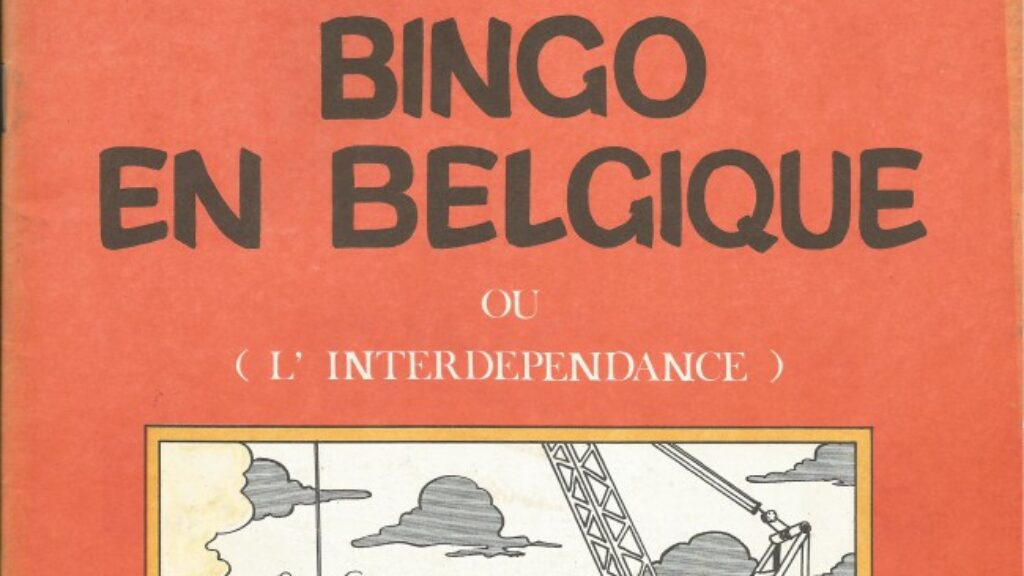

Au mieux, ces visions nouvelles postcoloniales sont réservées non aux expositions permanentes mais aux expositions temporaires. Ainsi en a-t-il été à Tervuren des expositions très réussies mais éphémères telles : le temps colonial, Exit Congo Museum, Indépendance…

Mémoire de pierres

C’est à un nœud de contradictions cependant que ce projet se heurte. Ce musée est une « mémoire de pierres », comme l’a souligné l’artiste contemporain et historien de l’art, Toma Muteba Lutumbue. Sa rénovation se heurte aux contraintes suivantes :

– Classement par la Région flamande du bâtiment extérieur et intérieur, y compris statues, vitrines et fresques, toutes très coloniales. Même relooké, Tervuren gardera son poids de colonialisme triomphant, quels que soient les efforts entrepris.

– Multiplicité des disciplines en présence qui empêche l’univocité, voire la cohérence d’un projet muséologique postcolonial (anthropologie, biodiversité, histoire, histoire de l’art, minéralogie…). Tervuren c’est un musée de l’Afrique centrale, ce n’est pas un musée d’ethnographie, ni un musée des Beaux- Arts, ni un musée des Sciences naturelles, c’est tout en un. Tous doivent se réinstaller mais plus fondamentalement se repenser dans les mêmes lieux. Comment changer dès lors une vision coloniale, qui présente l’Africain largement dans une perspective naturaliste, évolutionniste et anhistorique, jusqu’à la colonisation alors même que sa présentation au public devra s’accompagner inévitablement des disciplines « environnementales », du biotope local ?

– Rapports de force et inégalités entre les disciplines en présence, du fait de leur corpus différent mais aussi de leur poids international et financier inégal. Si, pour le visiteur, Tervuren, ce sont des animaux empaillés et des masques, en réalité ce sont aussi et surtout des études à propos des richesses naturelles de l’Afrique centrale qui suscitent toujours des intérêts financiers publics et privés[6.Voir à ce propos l’article d’Olivier Paye sur le jardin botanique et l’intérêt économique sous-tendant sa régionalisation (Politique, n°70, mai-juin 2011). Le même scénario, de type louvaniste, n’est pas pur fantasme s’agissant de Tervuren, jusqu’à présent institution scientifique fédérale, et cela force à souhaiter la réussite, coûte que coûte, de cette rénovation.].

– Légitimité de l’association de la diaspora au processus, doublement questionnée : d’une part sur la pertinence d’une intervention ressentie comme étant de nature politique et non scientifique dans la présentation des disciplines, d’autre part sur la légitimité d’une intervention spécifique de la diaspora au titre de la mémoire dans un processus interne de rénovation.

– Enfin du fait de la rareté du processus participatif en Europe, la crainte des acteurs d’origine africaine est certainement celle de l’instrumentalisation sans contrepartie effective en terme de droit de regard sur le résultat final.

« La colonisation fut, à bien des égards, une coproduction des colons et des colonisés. Ensemble mais à des positions différentes, ils forgèrent un passé. Mais avoir un passé en commun ne signifie pas nécessairement l’avoir en partage. […] [Ce sont] les paradoxes de la « postcolonialité » chez une ancienne puissance coloniale qui décolonisa sans s’autodécoloniser », dit Achille Mbembe[7.Sortir de la grande nuit, op. cit., p. 6.]. C’est bien le processus et dilemme qu’il faudra résoudre pour réussir une rénovation alliant savoir et plaisir des uns et des autres, alors qu’à l’heure actuelle, les uns ne s’aperçoivent même pas de la répulsion qu’éprouvent les autres à la vue de ce musée…